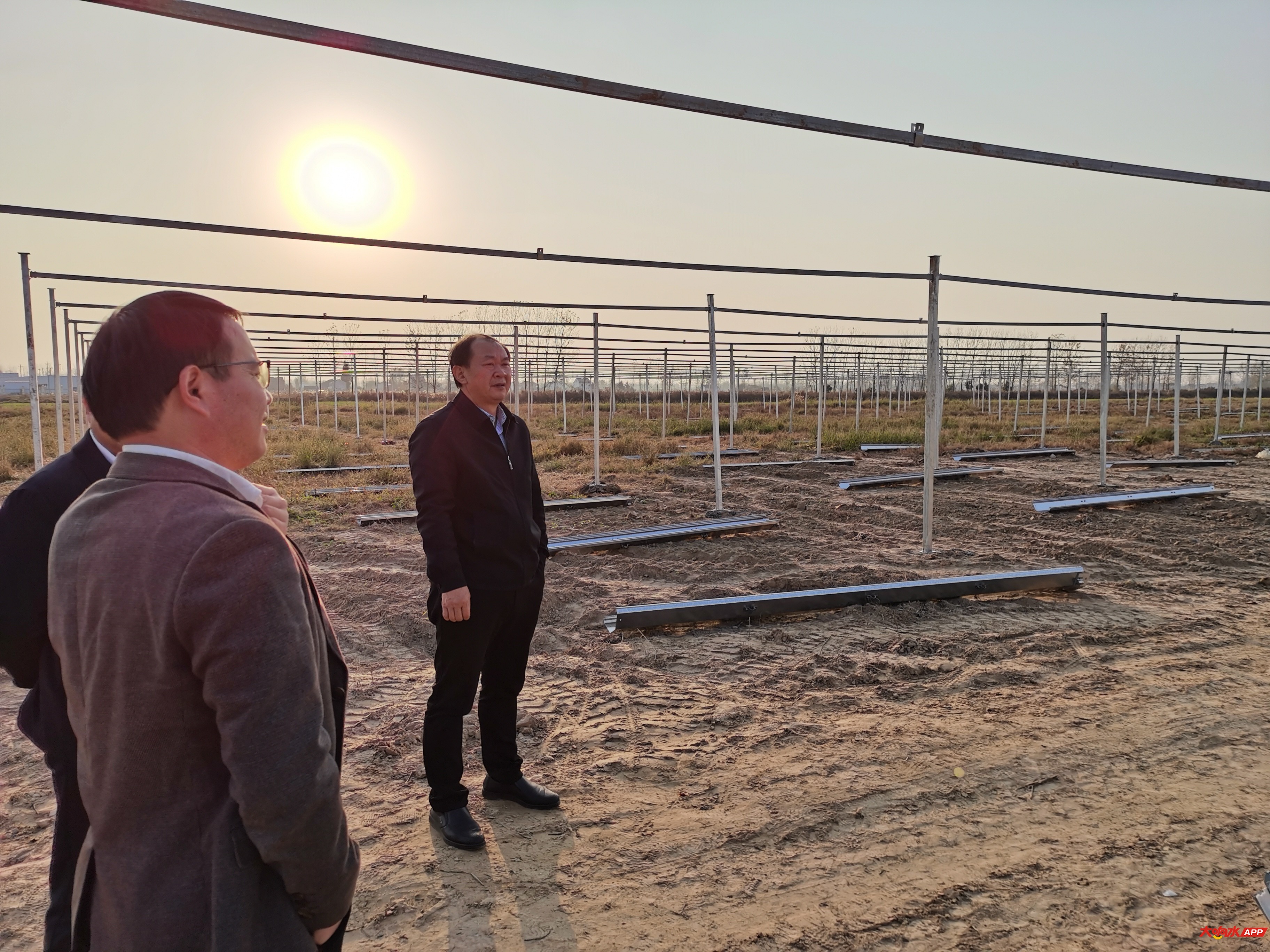

гҖҖгҖҖзңјеүҚпјҢжӯЈеңЁж–Ҫе·Ҙзҡ„жҳҜе“Қж°ҙеҺҝдёүжІіжқ‘д»Ҡе№ҙзҡ„её®жү¶дә§дёҡйЎ№зӣ®“и®ҫж–ҪеӨ§жЈҡз§ҚжӨҚй“Ғзҡ®зҹіж–ӣ”пјҢеңЁе№іж•ҙе®Ңзҡ„е·Ҙең°дёҠпјҢжҢ–жҺ’ж°ҙжІҹгҖҒе»әи®ҫеӣҙж Ҹзҡ„е·ҘдәәгҖҒеЎ”е»әеӨ§жЈҡзҡ„еёҲеӮ…еҝҷеҫ—зғӯзҒ«жңқеӨ©гҖӮ10еӨ©еҗҺпјҢ15дә©зҡ„и®ҫж–ҪеӨ§жЈҡе°Ҷе…ЁйғЁе®Ңе·ҘпјҢжҺ’еҲ—ж•ҙйҪҗзҡ„60дёӘи®ҫж–ҪеӨ§жЈҡе°Ҷеҗ‘дёүжІіжқ‘民们еұ•зӨәе®ғзҡ„е®ҸдјҹпјҢд№ҹеёҰжқҘиҮҙеҜҢзҡ„еёҢжңӣгҖӮдёүжІіжқ‘ж”ҜйғЁд№Ұи®°йӮұиҚЈеӣҪж„ҹж…Ёең°иҜҙйҒ“пјҡ“иҝҷдёӘйЎ№зӣ®дёҚе®№жҳ“е“ҹпјҒ”

гҖҖгҖҖ“иҙ«зҳ зҡ„еңҹең°й•ҝдёҚеҮәиҮҙеҜҢзҡ„еӨ§ж ‘”пјҢдёүжІіжқ‘дҪҚдәҺй»„жІіж•…йҒ“пјҢе…Ёжқ‘еңҹең°еқҮдёәжІҷиҙЁпјҢзўұжҖ§еәҰиҫҫ7.6пјҢдј з»ҹзҡ„ж°ҙзЁ»гҖҒе°ҸйәҰзӯүеҶңдҪңзү©дә§йҮҸжһҒдҪҺгҖӮ

гҖҖгҖҖ“е’ұ们дёүжІіз©·е•ҠпјҢжҲ‘е°Ҹзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҜҸе№ҙеӨҸеӨ©йғҪжңүжҙӘж°ҙпјҢдёҖдәәеӨҡй«ҳзҡ„ж°ҙж·ұпјҢд»Җд№Ҳеә„зЁјйғҪй•ҝдёҚдәҶпјҢе°ұиҝһиғЎиҗқеҚңд№ҹеҸӘиғҪй•ҝе°ҸжӢҮжҢҮдёҖж ·еӨ§гҖӮе…¶е®ғең°ж–№зҡ„ж°ҙзЁ»дёҖдә©иғҪдә§1000еӨҡж–ӨпјҢжҲ‘们иҝҷйҮҢдёҖеҚҠйғҪжІЎжңүпјҢиғҪдёҚз©·еҗ—пјҹ”е№ҙиҝ‘70зҡ„дә”дҝқжҲ·еӯҷеӨ•жқҫиҖҒдәәйҡҫиҝҮең°и®Іиҝ°зқҖеҫҖдәӢгҖӮеғҸеӯҷеӨ•жқҫиҖҒдәәзҡ„дә”дҝқжҲ·пјҢеңЁдёүжІіжқ‘иҝҳжңү35дәәгҖӮ

гҖҖгҖҖеҲқеҲ°дёүжІіжқ‘зҡ„第дёҖд№Ұи®°жқҺдјҹпјҢеңЁиө°жқ‘дёІжҲ·гҖҒжҺ’жҹҘж‘ёеә•ж—¶дәҶи§ЈеҲ°пјҢдёүжІіжқ‘жңүз§ҚжӨҚзҺүзұізҡ„дј з»ҹпјҢдә§йҮҸиҝҳиҜҙеҫ—иҝҮеҺ»пјҢжқҺдјҹ第дёҖж—¶й—ҙдёҺдёҠжө·“жІӘзҡӢеҶңдә§е“Ғе•Ҷдјҡ”еҸ–еҫ—иҒ”зі»пјҢ并йӮҖиҜ·зӣёе…ідәәе‘ҳеҲ°дёүжІіжқ‘иҖғеҜҹпјҢеёҢжңӣеј•иҝӣй«ҳдә§й«ҳж•Ҳзҡ„“зҙ«зҺүзұі”йЎ№зӣ®гҖӮ然иҖҢпјҢз”ЁдёүжІізҡ„еңҹеЈӨиҝӣиЎҢе®һйӘҢе®ӨиҜ•з§Қзҡ„з»“жһңжҳҜзҺүзұіжһңе®һз•ёеҪўгҖӮ

гҖҖгҖҖдәә们常иҜҙ“еӨұиҙҘжҳҜжҲҗеҠҹд№ӢжҜҚ”пјҢдҪҶй•ҝжңҹзҡ„гҖҒеҸҚеӨҚзҡ„еӨұиҙҘпјҢзЎ®е®һз»ҷдёүжІіжқ‘е№ІзҫӨдј—еёҰжқҘе·ЁеӨ§зҡ„еҝғйҮҢеҺӢеҠӣпјҢз”ҡиҮіи®©д»–们еӨұеҺ»дҝЎеҝғе’ҢеҠЁеҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖ“еүҚдәӣе№ҙпјҢжңүдҪҚ第дёҖд№Ұи®°пјҢеҸ‘еұ•еӨ§жЈҡз§ҚжӨҚзҫҠиӮҡиҸҢпјҢдёҖеңәеӨ§йӣӘжҠҠжүҖжңүеӨ§жЈҡйғҪеҺӢеқҸдәҶпјҢдёҚдҪҶйў—зІ’ж— ж”¶пјҢиҝһе®Ўи®ЎйғҪйҖҡиҝҮдёҚдәҶпјҢйҡҫе•ҰпјҒ”дёӯеҝғзӨҫеҢәеүҜдё»д»»еҲҳж–Үж–°ж„ҹж…Ёең°и®ІпјҢ“йҖҡеёёжғ…еҶөдёӢпјҢдёӨе№ҙй©»жқ‘её®жү¶ж—¶й—ҙпјҢжҜ”иҫғзЁіеҰҘзҡ„гҖҒе®№жҳ“зҡ„дәӢжғ…е°ұжҳҜдҝ®дҝ®и·ҜгҖҒж·»зҪ®дёҖдәӣи·ҜзҒҜпјҢеҶҚдёҚ然пјҢжҠҠеё®жү¶иө„йҮ‘жҠ•иө„зӣ–дёҖдәӣеҺӮжҲҝеҮәз§ҹпјҢжқ‘йӣҶдҪ“еҸҜд»ҘзЁіе®ҡ收еҸ–з§ҹйҮ‘пјҢдёҚдҪҶз®ҖеҚ•пјҢиҝҳж— йЈҺйҷ©пјҢдҪ 们зҡ„йқўеӯҗе’ҢйҮҢеӯҗд№ҹйғҪжңүдәҶгҖӮ”

гҖҖгҖҖ“жқҺд№Ұи®°пјҢеҶңдёҡдә§дёҡе‘Ёжңҹй•ҝгҖҒйЈҺйҷ©еӨ§пјҢдёҚе®№жҳ“жҲҗеҠҹе•ҠпјҒ”иҖҒж”Ҝд№Ұе–„ж„Ҹең°жҸҗйҶ’зқҖгҖӮеӨҡе№ҙжқҘпјҢеӣ иҮӘ然жқЎд»¶дёҚеҘҪгҖҒз»ҸжөҺеҹәзЎҖи–„ејұпјҢдёүжІідәәж°‘жІЎжңүеҸ‘еұ•иҝҮдә§дёҡгҖӮиҖҢйӮ»иҝ‘жқ‘гҖҒй•ҮеңЁеҸ‘еұ•дә§дёҡдёӯеӨұиҙҘзҡ„жЎҲдҫӢе’Ңеӣ жӯӨз•ҷдёӢзҡ„еӣ°йҡҫпјҢжӣҙи®©дёүжІіжқ‘е№ІзҫӨеҜ№еҶңдёҡдә§дёҡжңӣиҖҢеҚҙжӯҘгҖӮ

гҖҖгҖҖеҗҢжҳҜеј йӣҶдёӯеҝғзӨҫеҢәзҡ„еӨ§ең©жқ‘пјҢжқ‘йӣҶдҪ“жөҒиҪ¬дәҶ800дә©еңҹең°з§ҹиөҒз»ҷеҶңдёҡеӨ§жҲ·иҝӣиЎҢ规模з§ҚжӨҚпјҢеӣ з§Қз§ҚеҺҹеӣ пјҢжҺҘиҝһ2е№ҙжңӘзӣҲеҲ©пјҢеҶңдёҡеӨ§жҲ·йҡҫд»Ҙз»ҙжҢҒпјҢ“жӮ„жӮ„”и·‘и·ҜдәҶгҖӮ800дә©еңҹең°жҜҸе№ҙиҝ‘80дёҮе…ғзҡ„жөҒиҪ¬иҙ№з”ЁжҲҗдәҶжқ‘йӣҶдҪ“зҡ„ж·ұйҮҚиҙҹжӢ…пјҢж— еҘҲд№ӢдёӢпјҢ8еҗҚжқ‘е№ІйғЁжҜҸдәәеҲ’еҲҶ100дә©пјҢз§ҚжӨҚж°ҙзЁ»гҖҒе°ҸйәҰпјҢжҜҸе№ҙзҡ„收зӣҠеҲҡеҘҪеҸҜд»Ҙж”Ҝд»ҳеңҹең°жөҒиҪ¬иҙ№з”ЁпјҢжқ‘е№ІйғЁиҮӘеҳІең°иҜҙпјҡ“жҲ‘们йғҪжҳҜе…Қиҙ№жү“е·Ҙд»”пјҒ”

гҖҖгҖҖ“е•ғе°ұиҰҒе•ғ‘зЎ¬йӘЁеӨҙ’пјҢиҝҷжҳҜеё®жү¶е·ҘдҪңйҳҹзҡ„еҲқеҝғпјҢжӣҙжҳҜдҪҝе‘ҪгҖӮ‘зІҫеҮҶеё®жү¶’дёҚиғҪжҳҜдёҖеҸҘеҸЈеҸ·пјҢжҲ‘иҝҷ‘第дёҖд№Ұи®°’дёҚиғҪжҳҜдёҖйЎ¶еёҪеӯҗгҖӮ”жқҺдјҹиҜҙгҖӮ“йҒҮеҲ°еӣ°йҡҫпјҢеҸҜд»ҘжҚўдёӘжҖқи·ҜпјҢжҖқи·ҜеҶіе®ҡеҮәи·ҜеҳӣпјҒд№ҹжңүеҫҲеӨҡеҶңдёҡдә§дёҡжҳҜдёҚдҫқйқ еңҹеЈӨз”ҹй•ҝзҡ„пјҒ”её®жү¶е·ҘдҪңйҳҹйҳҹй•ҝйғӯд№Ұеі°еңЁдәҶи§ЈеҲ°дёүжІіжқ‘еҶңдёҡдә§дёҡеҸ‘еұ•зҡ„еӣ°йҡҫеҗҺпјҢдёәжқҺдјҹйј“ж°”ж”ҜжӢӣгҖӮжҳҜе•ҠпјҒйҳҹй•ҝи®Іеҫ—жІЎй”ҷпјҢжқҺдјҹжҒҚ然еӨ§жӮҹпјҢе’ұ们дёүжІіжқ‘еңҹеЈӨдёҚеҘҪпјҢеҸҜд»ҘеҸ‘еұ•дёҚдҫқйқ еңҹеЈӨеҶңдёҡдә§дёҡпјҢжңҖиө·з ҒпјҢдёүжІізҡ„йҳіе…үгҖҒз©әж°”е’Ңж°ҙйғҪжҳҜеҘҪзҡ„еҗ§пјҢе’ұ们зҡ„иҖҒзҷҫ姓д№ҹжҳҜеӢӨеҠізҡ„еҗ§пјҒ

гҖҖгҖҖжҖқи·ҜдёҖеҸҳеӨ©ең°е®ҪпјҢжңҖз»ҲпјҢжқҺдјҹеҶіе®ҡеӣҙз»•5дёӘзү№зӮ№дёәдёүжІіжқ‘йҖүдә§дёҡйЎ№зӣ®пјҡдёҖжҳҜеҚ ең°йқўз§Ҝе°‘пјҢеҚідҪҝдёҚжҲҗеҠҹпјҢд№ҹдёҚдјҡз•ҷдёӢж”Ҝд»ҳе·ЁйўқжөҒиҪ¬иҙ№з”Ёзҡ„еҗҺжӮЈпјӣдәҢжҳҜдёҚдҫқйқ еңҹеЈӨпјӣдёүжҳҜе№ҙж•ҲзӣҠеҝ…йЎ»иҫҫеҲ°5000е…ғдә©пјӣеӣӣжҳҜеҝ…йЎ»иғҪеӨҹи§ЈеҶіеҪ“ең°жқ‘ж°‘е°ұдёҡпјӣдә”жҳҜиҰҒжңүдёҖе®ҡзҡ„иҫҗе°„еј•йўҶдҪңз”ЁпјҢ并且пјҢй—Ёж§ӣдёҚиғҪй«ҳпјҢжҷ®йҖҡжқ‘ж°‘еҸҜд»Ҙи·ҹеӯҰи·ҹз§ҚгҖӮ

гҖҖгҖҖеҠҹеӨ«дёҚиҙҹжңүеҝғдәәпјҢеңЁйҳҹй•ҝйғӯд№Ұеі°зҡ„зӣҙжҺҘе…іеҝғдёӢпјҢжқҺдјҹеҗҢеҚ—йҖҡеҰӮзҡӢдёҖ家公еҸёеҸ–еҫ—иҒ”зі»пјҢжҲҗеҠҹеј•иҝӣдәҶ“й“Ғзҡ®зҹіж–ӣ”йЎ№зӣ®пјҢиҜҘйЎ№зӣ®зһ’и¶ідёҠиҝ°е…ЁйғЁжқЎд»¶пјҢдё”жҜҸдә©жҜҸе№ҙ收зӣҠеҸҜиҫҫдёҮе…ғпјҢ第дёҖжңҹ15дә©“и®ҫж–ҪеӨ§жЈҡз§ҚжӨҚй“Ғзҡ®зҹіж–ӣ”йЎ№зӣ®жүҖйңҖиө„йҮ‘100дёҮе…ғе…ЁйғЁз”ұеё®жү¶е·ҘдҪңйҳҹиҙҹиҙЈи§ЈеҶігҖӮ

гҖҖгҖҖ“дјҒдёҡ+еҹәең°+еҶңжҲ·”зЎ®дҝқйЎ№зӣ®жҲҗеҠҹе®һж–Ҫе’Ңжқ‘ж°‘еўһ收пјҢйЎ№зӣ®е»әжҲҗеҗҺпјҢдёүжІіжқ‘е°ҶиҜҘйЎ№зӣ®з§ҹиөҒз»ҷдјҒдёҡиҝӣиЎҢз®ЎзҗҶиҝҗиҗҘпјҢдјҒдёҡжҜҸе№ҙз»ҷдёүжІіжқ‘йӣҶдҪ“ж”Ҝд»ҳ5дёҮе…ғпјҢ并解еҶіеҢ…еҗ«е»әжЎЈз«ӢеҚЎдҪҺ收жҲ·еңЁеҶ…зҡ„20дҪҷеҗҚжқ‘ж°‘зҡ„е°ұдёҡпјҢжҜҸе№ҙе°ҶдёәжҜҸеҗҚжқ‘ж°‘еўһеҠ 收е…Ҙ5000е…ғд»ҘдёҠгҖӮеҸҰеӨ–пјҢзҹіж–ӣз§ҚжӨҚжҠҖжңҜиҰҒжұӮдҪҺгҖҒзҺҜеўғйҖӮеә”ејәпјҢжқ‘ж°‘еҸҜд»Ҙе°Ҷе…¶еҪ“жҲҗиҠұеҚүиҝӣиЎҢ家еәӯе…»ж®–пјҢд№ҹеҸҜеңЁжҲҝеүҚеұӢеҗҺе°ұз”Ёз®Җжҳ“еӨ§жЈҡжҲ–дҫқжүҳж ‘жһ—е…»ж®–гҖӮз”Ёжҷ®йҖҡиҠұзӣҶе…»ж®–зҹіж–ӣпјҢдёҖзӣҶдёҖе№ҙеҸҜе®һзҺ°30еӨҡе…ғзҡ„收зӣҠпјҢдјҒдёҡиҙҹиҙЈдҝқдҪҺ价收иҙӯгҖӮ

гҖҖгҖҖ“дёҚжӢјдёҚжҗҸпјҢдәәз”ҹзҷҪжҙ»пјӣдёҚиӢҰдёҚзҙҜпјҢдәәз”ҹжІЎе‘і”пјҢеј йӣҶдёӯеҝғзӨҫеҢәе…ҡе·Ҙ委д№Ұи®°иҙҫз§Җй«ҳиҜҙпјҡ“‘и®ҫж–ҪеӨ§жЈҡз§ҚжӨҚй“Ғзҡ®зҹіж–ӣ’йЎ№зӣ®зҡ„жҲҗеҠҹе®һж–ҪпјҢеҗҜзӨәжҲ‘们пјҢеҒҡе·ҘдҪңпјҢзү№еҲ«жҳҜжҠ“еҶңдёҡдә§дёҡиҰҒжңүдёҖиӮЎз–ҜеҠІпјҢдёҖиӮЎеӮ»еҠІгҖӮз–ҜеҠІе°ұжҳҜдёҚиҫҫзӣ®ж ҮдёҚзҪўдј‘пјҢз»қдёҚеҚҠйҖ”иҖҢеәҹпјҢеӮ»еҠІе°ұжҳҜиҰҒдёҚи®ЎзңјеүҚзҡ„еҫ—еӨұпјҢдёҚи®ЎдёӘдәәеҗҚеҲ©гҖӮ”пјҲжқҘжәҗпјҡиһҚеӘ’дҪ“ж–°й—»дёӯеҝғ/йғқжңҰ йҖҡи®Ҝе‘ҳ/зңҒ委驻е“Қж°ҙеё®жү¶е·ҘдҪңйҳҹи‘ЈдәҡеҶӣ зј–иҫ‘/еҲҳдҪіпјү